En Suisse, des milliers d’hommes et de femmes qui ont été forcés à travailler aux champs pendant qu’ils étaient petits demandent aujourd’hui des compensations et une reconnaissance nationale pour l’enfance qui leur a été volée.

La pratique, qui consistait à retirer les enfants à leurs parents pour les placer comme petites mains dans des exploitations agricoles, a perduré jusque dans le troisième quart du XXe siècle.

David Gogniat se souvient du jour où deux policiers ont débarqué chez sa mère : « Je les ai entendus crier, j’ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Je suis allé voir, j’ai vu que ma mère avait repoussé les policiers dans l’escalier. Elle est ensuite remontée puis elle a claqué la porte. Le lendemain, les policiers sont revenus à trois. L’un d’eux a maîtrisé ma mère et les deux autres m’ont emmené. »

David avait alors 8 ans. Sur le moment, il n’a pas compris pourquoi on l’avait ainsi enlevé à sa mère et placé dans une ferme. D’autant que ce n’était pas la première fois que son foyer était frappé : au début, il vivait avec son grand frère et sa petite sœur que sa mère élevait seule. Ils étaient pauvres, mais ils n’avaient rien à se reprocher. Jusqu’à un jour de 1946 où, en rentrant de l’école, il a appris que son frère et sa sœur avaient disparu. Et un an plus tard, c’était son tour de se faire enlever.

Il a été placé dans une vieille ferme, comme petite main. Là, il s’est habitué à se lever à 6h du matin et à travailler à la ferme avant et après l’école. Ses journées se finissaient à 22h. Aujourd’hui âgé de 75 ans, il se souvient encore des colères que piquait son père adoptif, qu’il décrit comme un tyran qui se mettait en colère et qui le battait pour un oui ou pour un non.

Une fois, quand il a été plus grand, David s’est rebellé. Il a bloqué son père adoptif, l’a poussé contre un mur et s’apprêtait à le frapper quand l’homme lui a dit : « Si tu me frappes, je serai obligé de t’envoyer dans une institution. » Cette perspective a effrayé David, qui a relâché le fermier.

Son frère et sa sœur avaient été placés dans un village proche de la ferme, mais il ne les voyait pratiquement jamais. Sa mère lui manquait terriblement. Ils échangeaient des lettres et de rares visites.

Une fois, sa mère a tenté l’impensable pour récupérer ses enfants. Elle est venue avec un couple d’Italiens et une Fiat Topolino soi-disant pour emmener ses enfants faire une marche. Mais ce jour-là, David n’était pas à la ferme et sa maman n’a pu emmener que les deux autres. Et quand David est rentré, le soir, tout le village était en ébullition. La police a ramené son frère et sa sœur trois jours plus tard. Sa mère a été accusée de tentative de kidnapping.

Quand elle est morte, des années plus tard, David a fait une découverte qui l’a terrassé : pendant toutes les années où ses enfants étaient placés, sa mère avait dû payer une pension aux parents adoptifs pour qu’ils s’occupent de ses enfants…

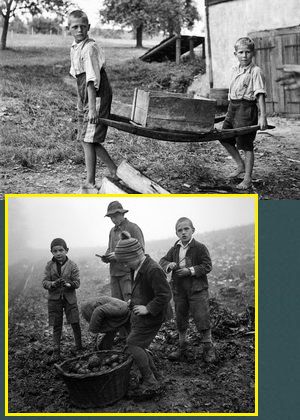

Aux yeux de la loi suisse, David, son frère et sa sœur étaient des Verdingkinder, c’est-à-dire des enfants sous contrat.

La pratique remontait aux années 1850. Elle n’a commencé à se raréfier qu’après la 2e Guerre Mondiale. Elle consistait à placer des enfants dans des fermes pour qu’ils servent de main d’œuvre bon marché en échange d’une éducation qu’ils n’auraient peut-être pas eue s’ils étaient restés dans leurs familles.

Car c’étaient bien les enfants des familles pauvres qui étaient visés et qui devenaient des Vedingkinder. Jusqu’à la 2e Guerre Mondiale, la Suisse était un pays pauvre, son agriculture était restée archaïque et n’était pas mécanisée. Atomisée en petites exploitations, elle exigeait une importante main d’œuvre.

Au début, le système se voulait caritatif. Les premiers visés étaient les orphelins, les enfants nés hors mariage, qui étaient souvent des laissés-pour-compte dans la société européenne du XIXe siècle. Pour les autorités, placer ces enfants dans des familles d’accueil était moins coûteux que de les regrouper dans des centres d’accueil ou des orphelinats.

Mais la pratique s’est maintenue, même quand les conditions de vie de la société helvétique se sont améliorées. Les enfants de familles pauvres ou monoparentales comme celle de David étaient ciblées. L’apport de main d’œuvre bon marché (les enfants n’étaient pas payés et leurs tuteurs recevaient des pensions…) et docile a permis de maintenir les petites exploitations rurales alors qu’elles disparaissaient peu à peu partout ailleurs en Europe. Pour les Suisses d’alors, être pauvre vous désignait comme problème social, c’était considéré comme une déchéance, une souillure, un échec personnel.

Et si les parents s’opposaient à ce qu’on leur enlève leurs enfants, ils s’exposaient à des pressions. Certains ont vu leurs enfants finir en prison ou dans des maisons de correction où on les forçait à travailler. Tout ça pour faire plier leurs parents.

Les garçons étaient majoritairement placés dans des fermes. Les filles l’étaient parfois dans des maisons de villages ruraux (toujours dans l’espoir de maintenir à la campagne une population rurale en décalage par rapport au monde moderne) où elles servaient de bonnes et de femmes de ménage.

Une de ces filles, aujourd’hui adulte et qui a préféré rester anonyme, se souvient. De sa naissance à 1972, l’année de ses 9 ans, elle a vécu en pensionnat. Puis elle a été placée dans un village pour y servir de bonne. Avant et après l’école, elle faisait le ménage chez sa tutrice, et le soir après le dîner elle allait nettoyer des bureaux et des magasins aux alentours pour que sa tutrice puisse empocher l’argent de son travail. Et à partir de l’âge de 11 ans, elle a dû subir les agressions sexuelles des fils de celle-ci. « Pas grave », aurait dit sa mère adoptive en l’apprenant, « de toute façon ce n’est qu’une moins que rien. »

Le système des Verdingkinder n’a jamais pris fin officiellement. Il a disparu de sa belle mort quand la petite paysannerie a fait naufrage au fil des années 1960 et 1970, et au fur et à mesure de la mécanisation et du remembrement de l’agriculture suisse. Les derniers cas n’ont disparu qu’au milieu de la décennie 1980-90.

La société suisse elle aussi a changé : les femmes ont obtenu le droit de vote en 1971, le niveau de vie général s’est considérablement accru, et le comportement vis-à-vis des pauvres et des mères célibataires a radicalement changé.

Mais pour les anciens Verdingkinder, aucune reconnaissance collective ni aucune compensation ne sont venus effacer ou adoucir le souvenir de leur enfance perdue, volée, et des violences qu’ils ont subies. Colères, coups, torsions d’oreille, privations de nourriture, enfermements, menaces de mutilations plus graves attendaient les Verdingkinder qui trouvaient trop dur de biner le sol gelé des champs en hiver ou qui se rebiffaient contre leurs tuteurs – jusque dans les années 1970…

Il y a même eu un cas, au début du XXe siècle, où des Verdingkinder ont été regroupés dans un enclos et vendus aux enchères comme des bestiaux, ce qui en dit long sur la manière dont ils étaient considérés.

Les historiens estiment qu’il y aurait eu quelques centaines de milliers d’enfants suisses ainsi placés, en un peu plus d’un siècle d’existence des Verdingkinder. Sur la seule année 1930, ils ont été 30 000 à être ainsi arrachés à leur milieu et placés dans des familles d’accueil.

Leur nombre exact ne sera probablement jamais connu : les archives n’étaient pas centralisées mais tenues localement, certaines ont disparu et d’autres n’ont jamais été constituées. Les enfants étaient parfois placés d’autorité par les services sociaux et la police (la limite entre les deux étant parfois floue), parfois par des organisations caritatives, parfois par leurs familles elles-mêmes quand elles ne piuvaient plus subvenir à leurs besoins.

Quels souvenirs les adultes qu’ils sont devenus gardent-ils de leur enfance ? Ils étaient esclaves, personne ne leur manifestait le moindre attachement, la moindre affection. Ils n’étaient là que pour travailler, leur vie et leur avenir n’intéressaient personne. Quand ils disaient qu’ils étaient battus ou violentés, personne ne les écoutait.

David n’avait droit de ne pas travailler que le jour où l’assistante sociale venait lui rendre visite, une fois l’an et après avoir prévenu de sa visite. Ce jour-là, il avait le droit de manger à la table de sa famille d’accueil. Ce jour-là seulement. Et il avait trop peur pour répondre aux questions de l’assistante : c’était son tuteur qui le faisait. Il n’osait rien dire parce qu’il savait qu’il serait battu s’il racontait comment ça se passait les autres jours. Et l’assistante sociale repartait en notant dans son rapport que tout se passait bien…

Et comme les Verdingkinder avaient été placés dans leur jeune âge, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient traités ainsi. Le fardeau a été trop lourd pour certains : arrivés à l’âge adulte, ils se sont suicidés.

La Suisse a vu remonter à la surface cet épisode peu glorieux de son passé il y a cinq ans, quand une petite exposition sur les Verdingkinder a été montée au musée en plein air de Ballenburg. Elle avait rassemblé une partie des écrits, autobiographies, pamphlets, etc. écrits depuis des décennies sur ces enfants de la honte, prouvant que l’histoire des Verdingkinder n’était pas secrète. N’importe qui avait accès à nombre de documents ouvertement accessibles. Il suffisait de s’intéresser à la vie qu’avaient eue ces enfants. Ce que personne n’avait fait jusqu’alors.

En 2009 déjà, au moment où l’exposition a ouvert, une génération entière avait passé depuis la fin des Verdingkinder. Les survivants du système sont aujourd’hui tous largement adultes. L’exposition leur a fait prendre conscience qu’ils n’étaient pas seuls à porter leur fardeau, qu’en se regroupant ils avaient plus de chances de surmonter ce qu’ils avaient vécu.

Ils se sont alors mis à échanger leurs souvenirs, leurs histoires, leurs passés. Parfois entre des gens de plus de 70 ans, comme David Gogniat, et des jeunes d’une trentaine d’années.

Dans toute la société suisse, les langues ont commencé à se délier. Rares sont les familles helvétiques qui n’ont pas connu, ou qui n’ont pas en leur sein, d’anciens Verdingkinder.

L’année dernière, le gouvernement fédéral a présenté des excuses officielles aux anciens Verdingkinder et à toutes les victimes des autres mesures contraignantes mises en place par l’état suisse : stérilisations forcées, détentions arbitraires, éloignements forcés.

Et en avril 2014, l’entrepreneur Guido Fluri a lancé une pétition pour demander un référendum sur d’éventuelles compansations financières. Ce référendum proposerait la mise en place d’une provision de 500 millions de Francs Suisses (soit environ 415 millions d’Euros) pour dédommager les 10 000 anciens Verdingkinder encore en vie ainsi que les autres victimes des mesures coercitives.

La pétition vient juste de passer le cap des 100 000 signatures. Guido Fluri fait campagne auprès des députés du Bundeshaus (le parlement hélvétique) pour qu’ils approuvent le référendum.

Parallèlement, les services administratifs suisses commencent à restituer aux anciens Verdingkinder leurs dossiers individuels, avec les coordonnées de leur première famille, les raisons de leur placement, les comptes-rendus du suivi de l’assistance sociale, les clauses du contrat et les courriers de leurs parents. C’est un peu comme si on leur rendait une part de leur histoire, une part d’eux-mêmes que certains ignoraient. Beaucoup des survivants sont aujourd’hui dans des fauteuils à roulettes dans des maisons de retraite médicalisées.

Bien sûr, tous les Verdingkinder n’ont pas été maltraités. Certains ont été intégrés à leurs familles d’accueil et ont été élevés aussi normalement que la situation le permettait. D’autres ne sauront jamais rien de leur prime enfance, parce que les archives les concernant ont disparu.

Mais ceux qui retrouvent leurs archives découvrent parfois brutalement l’identité de leur père, le nom de ceux qui ont décidé de les arracher à leur famille, des détails de leur histoire familiale qu’ils ignoraient, et ils rouvrent des cicatrices parfois vieilles d’un demi-siècle, voire plus. Certains comprennent que leurs parents se sont débarrassés d’eux, ou qu’ils les ont rapidement oubliés après les avoir placés ou les avoir laissé placer…

Si on se remet parfois d’avoir été un Verdingkinder, on ne l’oublie jamais. Comprendre ce qui s’est passé, savoir que le gouvernement et la société reconnaissent la douleur que cela a été, même dans les meilleurs cas, réintègre quelque peu ces anciens laissés pour compte dans la société helvétique.

Quant aux anciens tuteurs encore vivants, certains ont du mal à accepter ce que leurs anciens pensionnaires leur lancent à la figure : les mauvais traitements, les coups, le manque d’empathie, le mépris. Certains disent n’en avoir aucun souvenir, accusent leurs anciens pupilles de mentir, les traitent d’ingrats.

Mais souvent aussi, ces anciens tuteurs reconnaissent ne jamais avoir pris de nouvelles de leurs pensionnaires après qu’ils aient quitté leur domicile. Un peu comme s’ils n’avaient pas compté dans leur famille.

Au-delà de la reconnaissance nationale, au-delà des compensations financières, ce déni est peut-être le plus dur à avaler pour les anciens Verdingkinder. Même pour ceux qui ont su se reconstruire.